眼科一般/小児眼科一般

白内障

白内障とは?

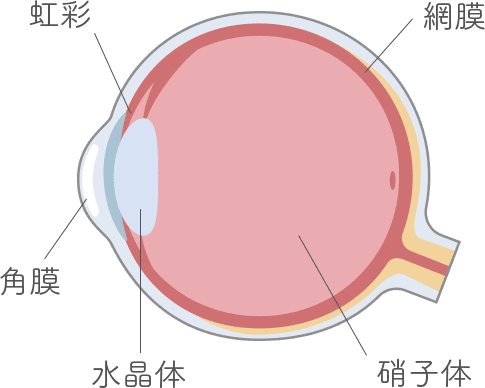

眼球はよくカメラに例えられますが、カメラのレンズと同様の働きをしているのが水晶体です。

この水晶体は凸レンズのような形状をしており、透明な組織でタンパク質と水分によって構成されております。

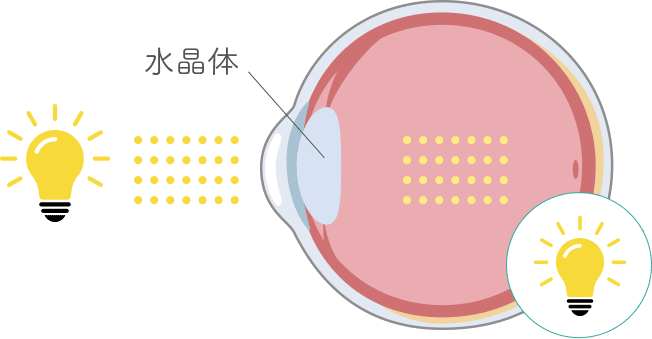

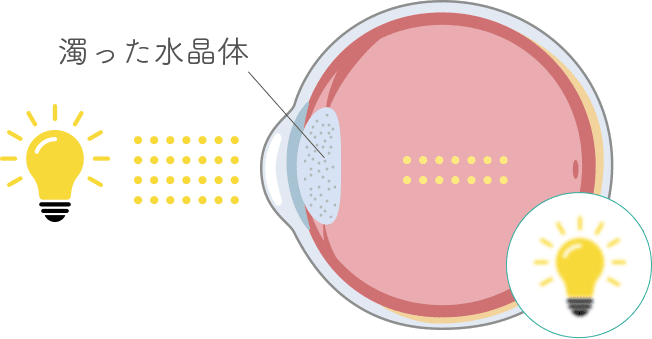

正常な水晶体は透明で光をよく通しますが、何らかの原因によって水晶体の中身が濁ることがあり、その症状が「白内障」と呼ばれる疾病です。

水晶体が濁ってしまうと、光の通過がうまくいかなくなったり、乱反射してしまい、鮮明な像を認識できなくなり、結果視力の低下へと繋がります。

-

- 眼球の構造

-

-

- 正常な水晶体

-

水晶体が光を通し、像として認識される

- 白内障の眼球

-

水晶体が濁っていると光の通りが悪くなり、ぼやけたりした像となる

白内障の主な症状

目の中の水晶体は人によって濁り方が違う為、白内障の症状はさまざまです。

主訴の多くは「目がかすむ」といったものですが、右記のような症状がある場合、白内障の疑いがあります。

- 1. 物がかすんで見える

- 2. 光が眩しく感じる、明るい所では物が見づらい

- 3. 一時的に近い物が見えやすくなった、メガネが合わなくなった

- 4. 物が2重、3重に見えてしまう

白内障の原因

白内障は様々な原因で起りますが、最も多いのは加齢によるものです。これを「加齢性白内障」と呼んでいます。

個人差がありますが、誰でも年をとるにつれて、水晶体は濁ってきます。加齢性白内障は一種の老化現象ですから高年齢の人ほど多く発症します。

また、糖尿病などの合併症として、若い人の発症も増えています。 目の怪我や薬剤の副作用から白内障を起こす場合もあります。

白内障治療について

当院での白内障手術は、手術時間も短く、患者様へのリスクも低く安全な低侵襲小切開白内障手術を行なっております。

白内障の手術では、濁ってしまった水晶体を超音波で砕き吸い出し、眼内レンズを入れ視力を回復させます。

患者様のライフスタイルに合わせ、通常の『単焦点眼内レンズ』をはじめ、『乱視矯正眼内レンズ』や老眼の治療も併せて行える『多焦点眼内レンズ』も取り扱っております。

白内障手術の中でも難しいとされる、『成熟白内障』や水晶体の脱臼・落下、難症例白内障の治療も行なっております。

また、眼内レンズの脱臼及び落下、白内障手術後に発生した合併症に対しても手術治療が可能です。

導入機器 LUMERA700

- 白内障手術費用

-

3割負担約50,000円

1割負担約18,000円

白内障手術時に使用する

多焦点眼内レンズ価格について

令和2年4月より、術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多焦点眼内レンズを使用する白内障手術は厚生労働省が定める選定療養の対象となりました。

選定療養とは、患者様が選択して受ける追加的な医療サービス費用を自己負担することで、保険適応の治療と保険適応外の治療を併せて受けることができる制度です。

-

多焦点眼内レンズ

片眼:280,000円

+

保険診療

自己負担分 -

多焦点乱視用眼内レンズ

片眼:300,000円

+

保険診療

自己負担分

当院の白内障治療の特徴

以下の症例に対応しております

- ・進行した高度(過熟)白内障に応需

- ・小瞳孔

- ・眼内レンズ縫着術

- ・術後眼内レンズ偏位 / レンズ脱臼

- ・糖尿病、アトピー性由来の方

- ・水晶体を支える組織の弱い方

- ・多焦点レンズの摘出及び眼内レンズの再挿入

当院での白内障手術は、手術時間も短く、患者様へのリスクも低く安全な低侵襲小切開白内障手術を行なっております。

白内障の手術では、濁ってしまった水晶体を超音波で砕き吸い出し、眼内レンズを入れ視力を回復させます。

患者様のライフスタイルに合わせ、通常の『単焦点眼内レンズ』をはじめ、『乱視矯正眼内レンズ』や老眼の治療も併せて行える『多焦点眼内レンズ』も取り扱っております。

白内障手術の中でも難しいとされる、『成熟白内障』や水晶体の脱臼・落下、難症例白内障の治療も行なっております。

また、眼内レンズの脱臼及び落下、白内障手術後に発生した合併症に対しても手術治療が可能です。

以下の症例に対応しております

- ・進行した高度(過熟)白内障に応需

- ・小瞳孔

- ・眼内レンズ逢着術

- ・術後眼内レンズ偏位 / レンズ脱臼

- ・糖尿病、アトピー性由来の方

- ・水晶体を支える組織の弱い方

- ・多焦点レンズの摘出及び眼内レンズの再挿入

水晶体嚢拡張リング(CTR)で

レンズを綺麗な位置に配置

小瞳孔の方でも瞳孔拡張リング

(Malyugin Ring)で安全に

白内障手術を実施

眼内レンズの強膜内固定、逢着術が

必要な方は是非、御相談ください。

(他院での手術後の応需対応)

白内障手術や多焦点レンズを

勧められた方へのセカンドオピニオンを

行っていますので相談ください。

緑内障

緑内障とは?

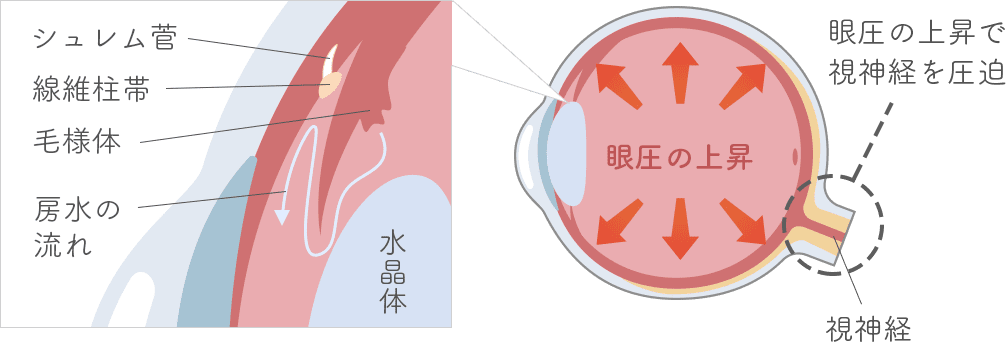

眼圧が高くなるなど、何らかの原因により視神経が障害され、視野が欠けてくる病気です。

ほとんど自覚症状がなく、検査によってはじめて緑内障が診断されます。緑内障には色々なタイプがありますが、一番多い慢性型は生涯にわたり治療を必要とします。

治療の効果は自分では確認できませんが、視野の欠損がさらに進行することを防ぎます。

当院での治療は薬物療法をはじめ。レーザー治療や外科手術など、患者様に適した治療法にて緑内障の進行を防ぎます。

- 眼圧上昇による緑内障

-

房水はシュレム菅から排出されます。何らかの原因により出口が塞がることで眼圧がゆっくりと上昇していきます。

緑内障の主な症状

緑内障とは視神経の障害によって視野が少しづつ狭まる病気ですが、進行が非常にゆっくりなため、異常を感じることはほとんどありません。

しかし急性の緑内障の場合、急激に眼圧が上昇した結果、目の痛みや頭痛、吐き気といった症状を引き起こします。

緑内障は発症から時間が経ってしまうほど治りにくくなりますので、このような自覚症状がでた場合は出来るだけ早く眼科へ受診・治療をおこなう事が必要となります。

-

- 進行初期

-

目の中心からやや外れた部分に見えない部分ができます。

異常の無い片方の目からの情報により脳が補正するため、視野の異常に気づく事はありません。

-

- 進行中期

-

見えない部分がさらに広がり始めます。

進行中期でも脳の補正により、視野の異常に気づけない事が多いです。

-

- 進行末期

-

視野のほとんどが暗点してしまい日常生活に支障をきたす恐れがあります。この段階で多くの方が異常に気づくようになります。

進行初期・中期の段階で緑内障の症状に気づく事は難しく、視野の異常に気づいた時にはすでに進行が進んでしまっているケースも少なくありません。また一度障害されてしまった視神経を元に戻す治療法が無いため、視力を元に戻す事はできません。このため、早期発見・早期治療により緑内障の進行をくい止める事が重要となります。

緑内障の検査について

眼圧に異常の見られない方も多く、現在の眼の状態を様々な検査を通して把握しておくことが大切です。

緑内障の症状が進行してしまい失ってしまった眼の機能を元に戻す治療法はありません。

ほとんどの場合、症状の進行がゆっくりとしている為、緑内障に気づいた頃にはかなり悪化しているというケースが多いです。

40代を迎えらた方は、定期的に検査をうけ、早期発見・早期治療をおこなう事で、緑内障を発症していても、長期間日常生活に支障がない視力を保つことができます。

確定診断に必要な光干渉計検査3台(mirannte2台、RS3000)、静的視野検査2台(HFA:ZEISS製)を配置しており、患者様をお待たせしないよう心掛けております。

-

- 眼圧検査

- 眼球の圧力がどの程度に保たれているか眼圧計を用いて測ります。

-

- 眼底検査

- 検眼鏡や眼底カメラを用いて、

目の内部を観察・撮影します。

-

- ハンフリー視野計

(2台あり) - 中心視野の微細な視野異常を検出します。

- ハンフリー視野計

-

- ゴールドマン視野計

- 視神経障害などの第三神経細胞の早期障害を検出することが可能になります。

緑内障の治療

視神経の障害は眼圧を下げることにより予防することが出来ます。

緑内障治療の効果は自分では確認できませんが、視野の欠損がさらに進行することを防ぎます。

- ○薬物療法

- 眼圧を下げるためには、房水と呼ばれる目の内部を流れている液体の産生の抑制、循環機能をよくする効果のある目薬を点眼します。期待した効果が見られない際は内服薬を使うこともあります。

- ○レーザー治療

- レーザーを虹彩に当て房水の流れ出る出口を開け、眼圧を下げる処置を施します。痛みも無く日帰りで治療をおこなうことが可能です。

- ○外科手術

- 点眼治療やレーザー治療が難しい場合は手術をおこないます。房水の流れを妨げている原因を切開し流れをよくする手術や、房水の産生を抑える手術などがあります。

網膜硝子体手術(ビトレクトミー)

網膜硝子体手術について

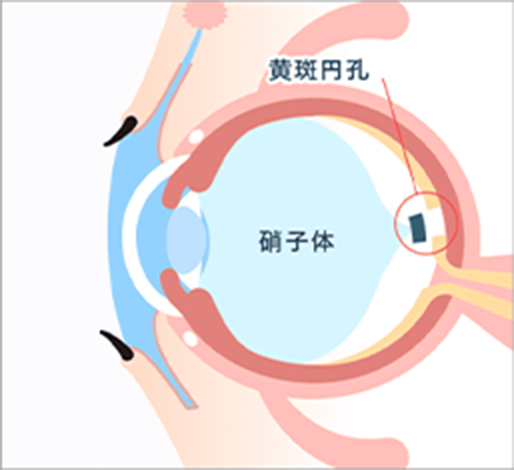

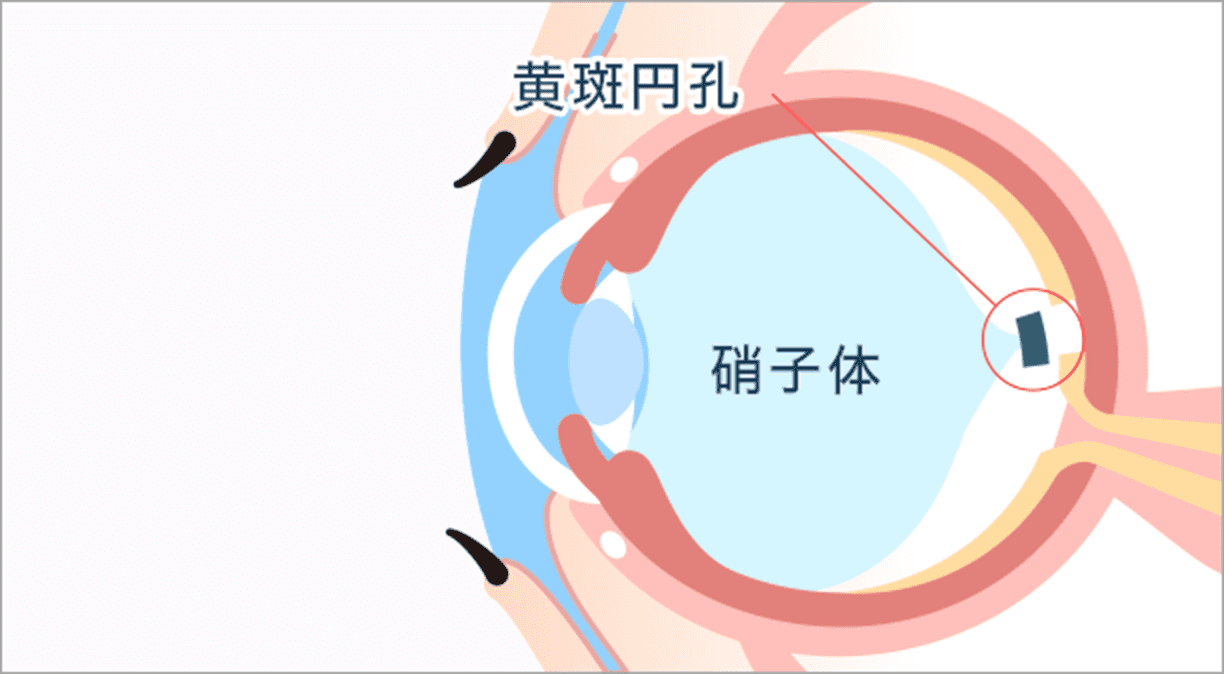

硝子体とは眼球の大部分を満たしている無色透明のゼリー状の組織です。硝子体には眼球の形を整えたり、目に入ってくる光を屈折させる働きがあります。

なんらかの原因により、硝子体の内部に濁りや出血が発生すると、視力の低下、黒い点や蚊が飛んでいるように見える飛蚊症などの症状がみられます。

主な疾患として、黄斑上膜、硝子体出血、糖尿病網膜症などがあります。

治療法は患者様の眼内の状況によって方法がかわり、手術は1時間程度で終了いたしますが、症例によって手術時間は異なります。

手術についての詳細は院長が詳しくご説明いたします。

導入機器 costellation vision system

適応疾患についての一例

-

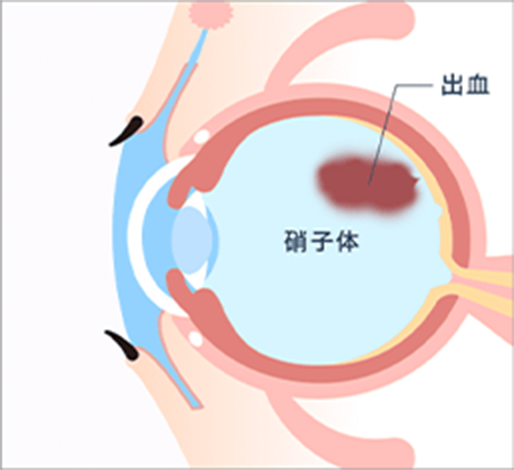

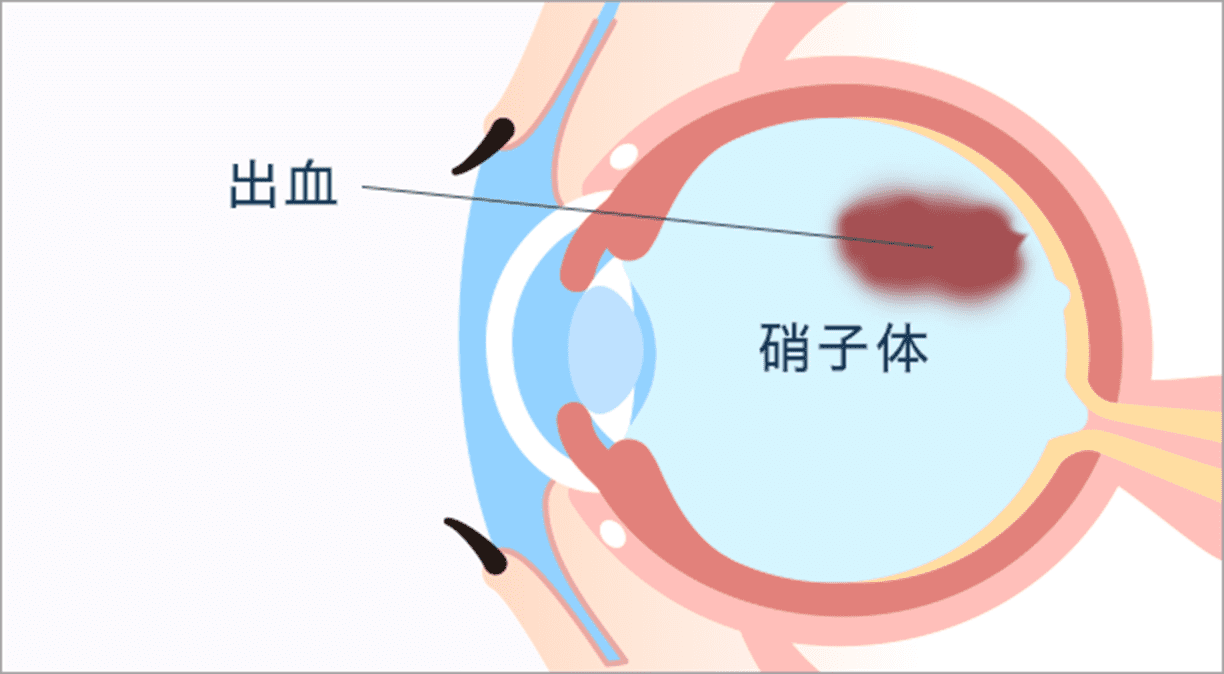

硝子体出血

糖尿病網膜症、網膜中心静脈閉塞症、網膜細動脈瘤破裂などを原因として発症する疾患です。網膜の血管から出血が起こり、硝子体内に血が溜まった状態になり、光が網膜まで届かず、視力障害を引き起こします。

-

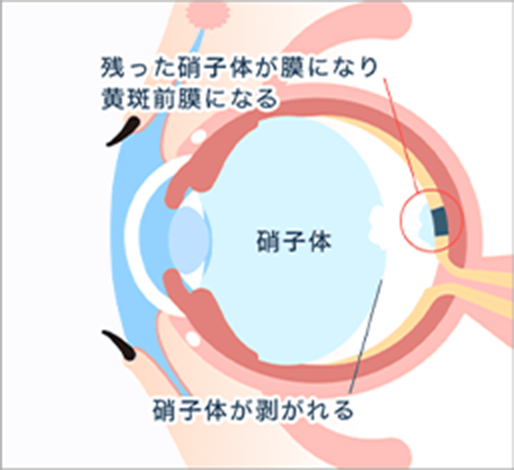

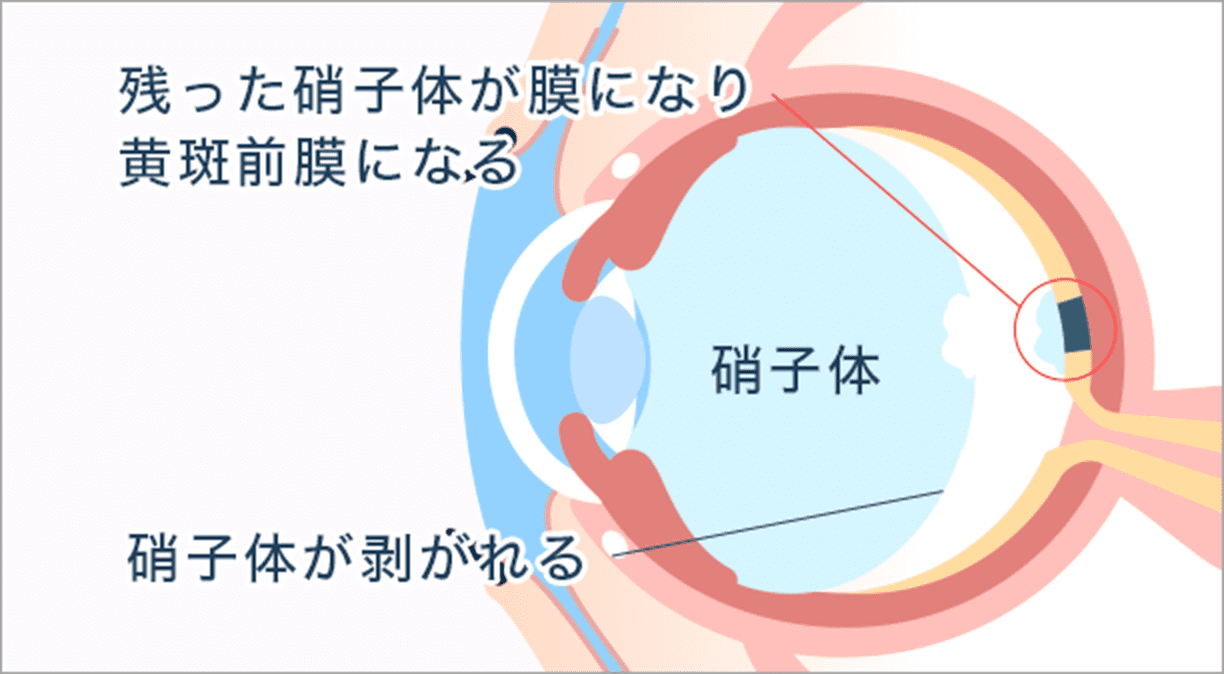

黄斑前膜・黄斑上膜

網膜中心部である黄斑部網膜前に膜ができる事により発症します。原因として、加齢により硝子体が網膜から剥がれてしまい、網膜の表面に残った硝子体が膜となる事で発症します。その膜が収縮する事によって、歪んで見える、色がくすむなどの視力異常が発生します。

-

黄斑円孔

網膜中心部である黄斑部網膜前に膜ができる事により発症します。原因として、加齢により硝子体が網膜から剥がれてしまい、網膜の表面に残った硝子体が膜となる事で発症します。その膜が収縮する事によって、歪んで見える、色がくすむなどの視力異常が発生します。

花粉症などのアレルギー性疾患

アレルギー性結膜炎とは

アレルギー性結膜炎とは、目の表面にハウスダストや花粉など何らかのアレルゲンが付着しておこる結膜炎の総称です。

アレルギー性結膜炎は、季節性アレルギー性結膜炎と通年性アレルギー性結膜炎の二つがあり。季節性は花粉症のようにある季節だけ目が痒くなり、通年性はダニやハウスダスト、金属や薬品が原因で一年中アレルギー反応が出てしまいます。

アレルギー性結膜炎の治療

目のかゆみの原因となるヒスタミンという物質を出にくくする抗アレルギー点眼薬や抗アレルギー薬などを使用して治療をおこなう事が可能です。

花粉症のように毎年起こるのであれば、抗アレルギー点眼薬などを、症状がでると予想される時期の数週間前から開始すると効果的です。

VDT症候群

VDT症候群とは?

“VDT”とは Visual Display Terminal の略称であり、コンピューターを使用する為の表示装置のことを指します。VDT症候群とは、コンピューターやワープロ、テレビゲームなどを使ったディスプレイ作業を、長時間続けた際に起こる視覚障害のことで、別名テクノストレス眼症とも呼ばれます。

VDT症候群の症状

目が疲れる、乾く、痛む、充血するなど。

これらの症状に加えて結膜炎や角膜炎、ドライアイなども引き起こす他、全身症状として体のだるさや痛み、しびれ、吐き気まで起こすこともあります。

VDT症候群の原因

VDT作業では長時間同じ姿勢になるため、首や肩などの筋肉が緊張する上、視線の移動も多い為、通常の文字を読み書きする作業よりも疲労が起こりやすくなるのです。

- 子供の場合

- お子様の場合、長時間テレビゲームで遊んでいると近視になる危険性が高いと言われています。

お子様の目を守る為、1時間以上ゲームで遊ぶことは避けましょう。

戸外で元気に遊べば体の緊張もほぐれて目の症状をやわらげることができます。

栄養バランスのとれた食事を心がけることも大切です。

対策法

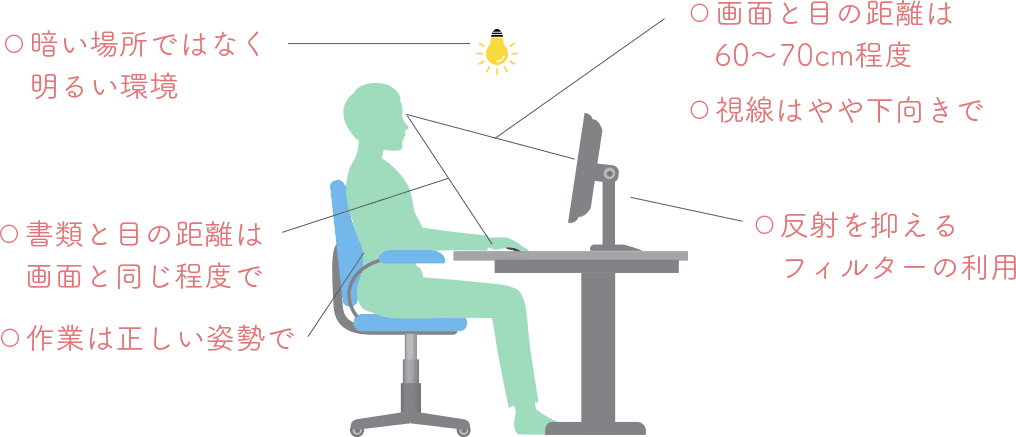

まず、長時間の作業は避け、1時間に10分程度の休憩を取るようにしましょう。

部屋の明るさも十分にとり、作業中に正しい姿勢を心がけます。

画面には反射をさえぎるフィルターを貼るようにし、メガネやコンタクトは度の合ったものを使用するようにしましょう。

それでも異常を感じたときには早目に専門医に相談することが肝心です。

- 理想的な作業スタイル

-

小児眼科(学校検診)

当院での小児眼科について

小児眼科は大人のかかる眼科と違い、成長途中の目に対し治療を行い、大きくなってからの異常を無くすという観点が加わります。

日々のしっかりとした視力トレーニングや治療を行なわずに目が成長しきってしまうと、その状態からの視力の向上はあまり期待できません。

その為にも、不調や異常に気づいたら一度眼科へ受診される事をお勧めします。

学校検診でA判定以外のお子様へ

当院は足立区内10校の学校医として、年に1回実施される学校検診を行なっております。

検診では学業への影響があるかを短時間で検査するために、370方式と呼ばれる方法を採用し視力を判定します。

結果はA~Dの4分類で評価し、判定がA以外の場合は早めに眼科を受診しましょう。

■ 370方式による視力の判定

-

A判定(視力1.0以上)

教室の一番後ろの座席でも黒板の文字を読めます。 -

B判定(0.7〜1.0未満)

黒板の文字をほとんど読めますが、小さい文字は見えづらい為、視力低下の疑いがあるので、眼科へ受診した方が良いでしょう。 -

C判定(0.3〜0.7未満)

前の席でも小さな文字が半分くらいしか読み取れず、後ろの席では黒板の文字が見えづらい為、早めに眼科へ受診しましょう。 -

D判定(0.3未満)

視力矯正器具がないと一番前の席であっても文字が見えません。

早めに眼科へ受診しましょう。

弱視・斜視

小児眼科について

小児眼科は大人のかかる眼科と違い、成長途中の目に対し治療をおこない大きくなってからの異常を無くすという観点が加わります。

小さいお子様の場合、日々のしっかりとした視力のトレーニングや治療を行なわずに目が成長しきってしまうと、その状態からの視力の向上はあまり期待できません。

その為にも、不調や異常に気づいたら一度眼科へ受診される事をお勧めします。

幼児の視力検査

大型弱視鏡眼位や両眼の機能の検査ができます

スポットビジョン乳幼児の屈折度、眼位、瞳孔の大きさが測定できます

このような様子が見られたら

眼科へ受診を

- 目を触ったり、こすったりしていることが多い

- ものを見るとき、眉を寄せたり、目を細めたりする

- テレビや本などを見る時、距離が近い

- 首を傾けたりして斜めに物を見ている

- 片方の目を隠すと嫌がる

- 昼間の屋外では眩しそうにしている

弱視・斜視とは?

物などを見る時は両眼が物の方向に自然と動くのですが、斜視の場合、この両目の動きが上手く行かず、右と左で同じ方向を見ていない状態を言います。

お子様の2%くらいに見られる病気です。早期に治療を開始しないと、別の疾病の原因(弱視や複視)の原因になります。

弱視とは、視力が弱い事ではありません。視力の発達に大切な時期に、何らかの原因により脳の見ることをつかさどる部分に障害が生じてしまい、視力がしっかりと成長しきれていない状態を弱視といいます。

オルソケラトロジー

オルソケラトロジーについて

オルソケラトロジーとは、就寝前にレンズを装用し、朝起きてから外すコンタクトレンズとなります。

コンタクトレンズは就寝時の装用は禁忌ですが、オルソケラトロジーは逆に就寝時に装用し角膜の形を矯正させる事で視力を回復させます。特にお子様の場合、角膜が柔らかい為、視力矯正の効果が現れやすく、早く治療をはじめるほど近視の進行を抑制する事が期待できます。

オルソケラトロジーのメリット

- 日中は眼鏡などの視力矯正をする事なく裸眼で生活できます。

- スポーツをする方や、コンタクトレンズ、眼鏡が向かない方も安全にできます。

- レーシックなどの手術を受けることに抵抗がある方でも、オルソケラトロジーなら使用を中止すれば角膜が元の状態に戻るため侵襲的な治療に比べリスクは低くなります。

- オルソケラトロジーの使用を早期に始める事で近視の進行抑制効果が期待されます。

オルソケラトロジーのデメリット

- 強度の近視や乱視の方はオルソケラトロジーを使用しても矯正できない場合があります。

- 昼用のハードコンタクトレンズと同様の合併症のリスクがあります。

- 装用を開始しても視力が安定するまでは見えづらい事があります。

- 装用によりハロー・グレア現象が起きる場合があります。

メガネ・コンタクトレンズ処方

ご自身に合った適切な矯正を

当院では、患者様おひとりおひとりに合ったメガネ・コンタクトレンズの処方を行っております。

視力の低下には近視や遠視、加齢によるものもありますが、白内障や緑内障といった疾病が原因となっておこる視力障害の可能性も考えられる為、視力の低下を感じた際は一度眼科へ受診しましょう。

コンタクトレンズ処方について

コンタクトレンズは、副作用などもしもの時に人体へのリスクが高い高度管理医療機器となります。

コンタクトレンズ購入の際は、

必ず眼科で検査・診察行いましょう。

また、当院と併設のコンタクトレンズ専門店がございますので、コンタクトレンズが初めての方も安心してコンタクトデビューをする事ができます。